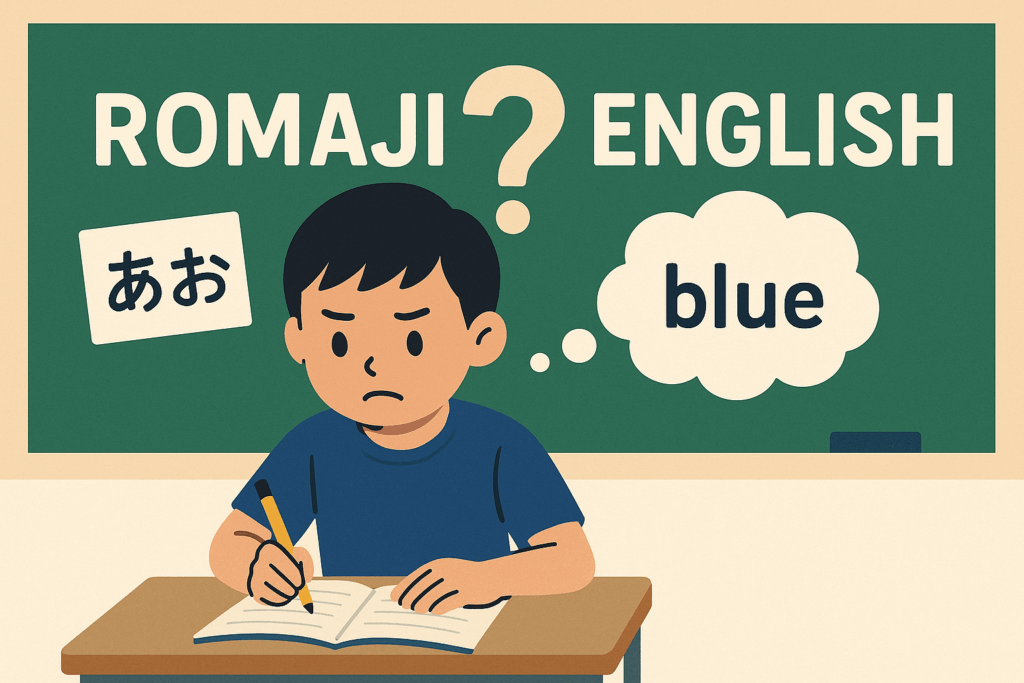

小学校3年生になると「ローマ字」の学習が始まりますが、そのタイミングで子どもが「ローマ字=英語」と思い込んでしまうケースは少なくありません。

たしかにどちらもアルファベットを使うため、見た目は似ています。しかし、ローマ字はあくまで日本語を表す手段であり、英語とは別物です。

大学英語講師はむ先生

大学英語講師はむ先生はじめまして!

英語講師の「はむ先生(村上里実)」と申します。教歴は15年ほど。

現在、大学の非常勤講師として教えています。

特に、英語教育に関心のある保護者の方にとって、ローマ字との関係性を理解しておくことは、子どもの学びを支えるうえで大切なポイントとなるはずです。

この記事では、

子どもがローマ字と英語を混同してしまう背景に注目し、混乱の背景やその対処法

について詳しく解説します。

混乱の原因は?小学校3年生で学ぶローマ字は英語ではないこと

小学校3年生になると、国語の授業で「ローマ字」の学習が始まります。

ここで多くの子どもが「英語とローマ字は同じもの」と思い込み、混乱することがありますが、ローマ字は英語ではなく、「日本語の音をアルファベットで表す表記法」です。

この違いをしっかり伝えることが大切です。

ローマ字は日本語にアルファベットを当てはめたもの

ローマ字は、英語のスペルではなく、日本語の音(発音)をアルファベットで書き表すための方法です。

例えば「し」は訓令式では「si」、「ち」は「ti」と書きます。

これは英語とは異なるルールで構成されており、あくまで「日本語を書くための手段」として覚える必要があります。

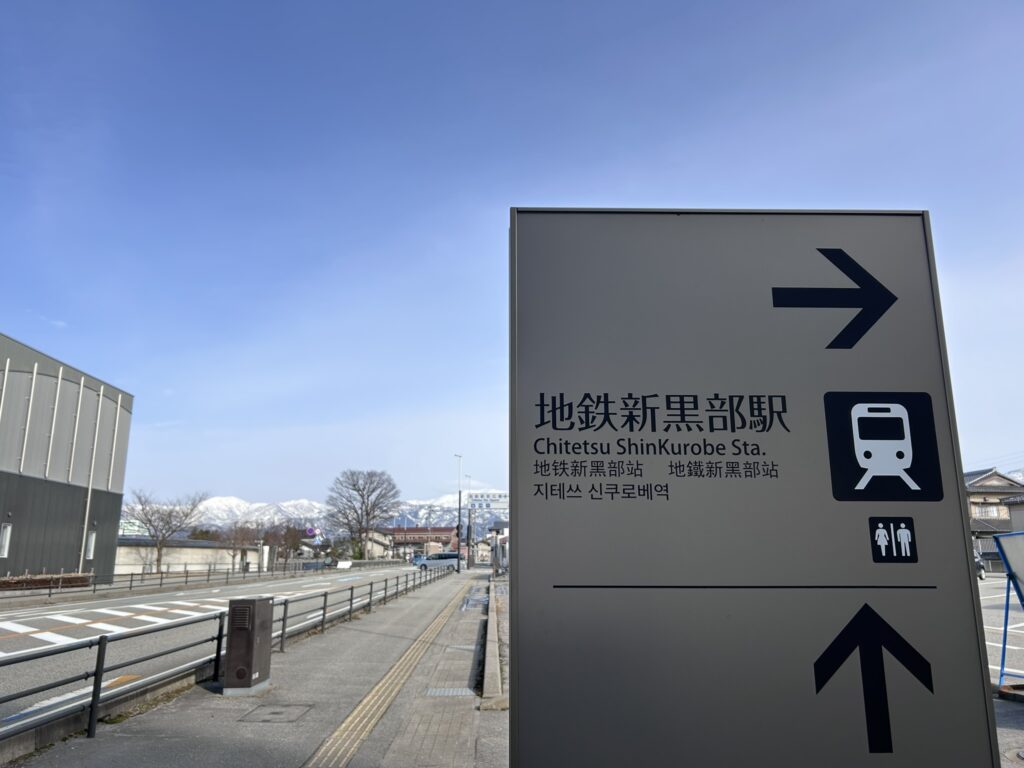

地鉄を「Chitetu」とローマ字で書いたからと言って、英語を話す人たちにその意味が伝わる訳ではありません。

保護者が「アルファベット=英語」と思ってしまっていると、子どもにも同じ認識が伝わってしまうことがあります。

まずは大人が「ローマ字は英語とは違うもの」としっかり理解することが大切です。

大学英語講師はむ先生

大学英語講師はむ先生最初でつまずかないように、サポートできると良いですね!

ローマ字を英語と認識させない:国語の時間に学ぶ理由

ローマ字は英語ではないため、「国語」の時間に学ぶようにカリキュラムが組まれています。

家庭でも「これは英語の勉強ではなく、日本語をローマ字で書く練習だよ」と声かけすることで、子どもに正しい理解を促すことができます。

実際には、3年生で「英語の授業」と「国語の授業」でアルファベットを使う場面が重なることで、混同を招くこともあります。

たとえば、英語の授業で「chair」「Japan」と習いながら、国語では「isu」「nihon」と書くことを求められます。

このような状況では、保護者のちょっとした説明やサポートが子どもにとって大きな助けになります。

小学校でローマ字を学ぶ訳--英語と混乱させないためには?

ローマ字を早い段階で学ぶ理由のひとつは、将来的にパソコンやタブレットでのタイピングに必要になるからだとされています。

ローマ字入力ができることは、情報教育の基礎としても重要視されているのです。

この記事を書こうと思った理由も、息子の小学校がなんと小学2年生からタイピングでローマ字を扱うと言い始めたからです。

私がその話を聞き、「え?」っと思った理由は、英語学習の初期にローマ字と出会うことで、音とつづりの混乱を招いてしまうこともあるからです。

そのためにも、ローマ字と英語を「違う言語体系」として理解できるよう、学校だけでなく家庭でも意識的に伝えていくことが求められます。

ローマ字の前に英語に触れておく

もし可能であれば、ローマ字の学習が始まる前に、簡単な英単語やフォニックスなどを通して「英語の音とつづり」の関係に触れておくとよいでしょう。

たとえば、「cat」や「dog」「apple」などの英単語で、英語のつづりと発音の関係に慣れておくと、「し=si」や「ち=ti」と書くローマ字との違いに気づきやすくなります。

たとえば英語では「chair」は「chi」ではなく「ch」で始まるように、英語独自のつづり方があることを理解しておくと、ローマ字を英語と混同しにくくなります。

英語を先に知っている子どもほど、「あれ? なんでこう書くの?」という疑問を持つことができ、それが学びのきっかけになるでしょう。

ローマ字と英語を明確に分けて教える

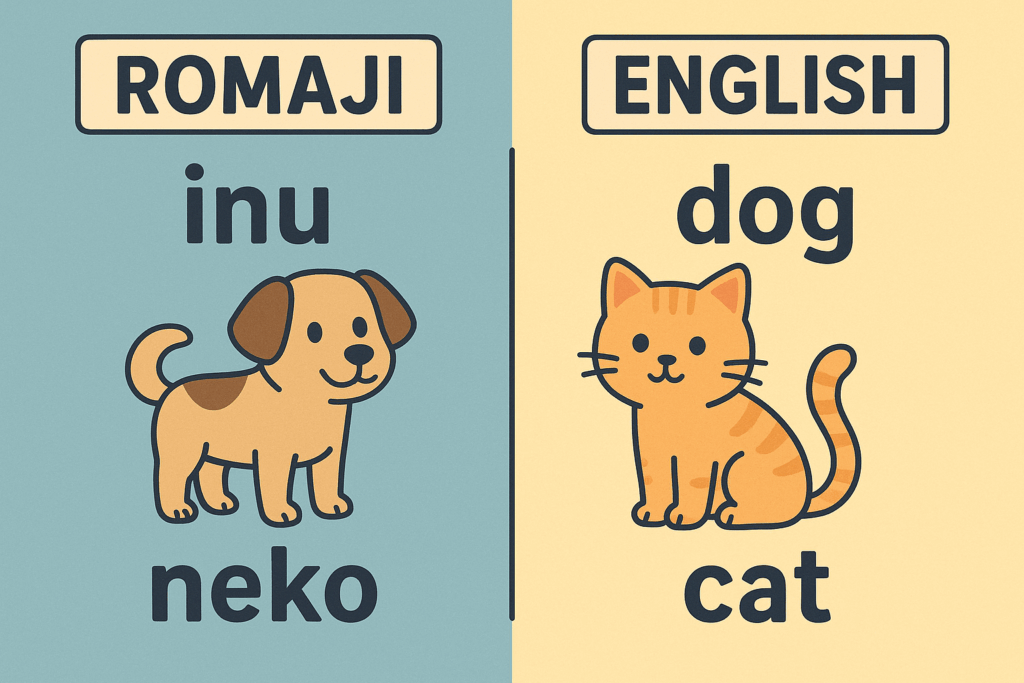

ローマ字と英語は全く別のものだということを、言葉だけでなく例を挙げながら教えることが大切です。

「これは国語で習うローマ字」「これは英語の単語や発音」といったように、視覚的な比較(表やカードなど)を使って示すのも効果的です。

たとえば、ローマ字と英語の両方を使った表を作って、同じ音が異なるつづりで書かれる例を並べてみましょう。

日本語の「いぬ」はローマ字表記では「inu」であり日本語であることに変わりありませんが、同じアルファベットを使っている「dog」は英語です。

親子で一緒にクイズのように学ぶと、子ども自身が楽しみながら違いに気づいていくことができます。

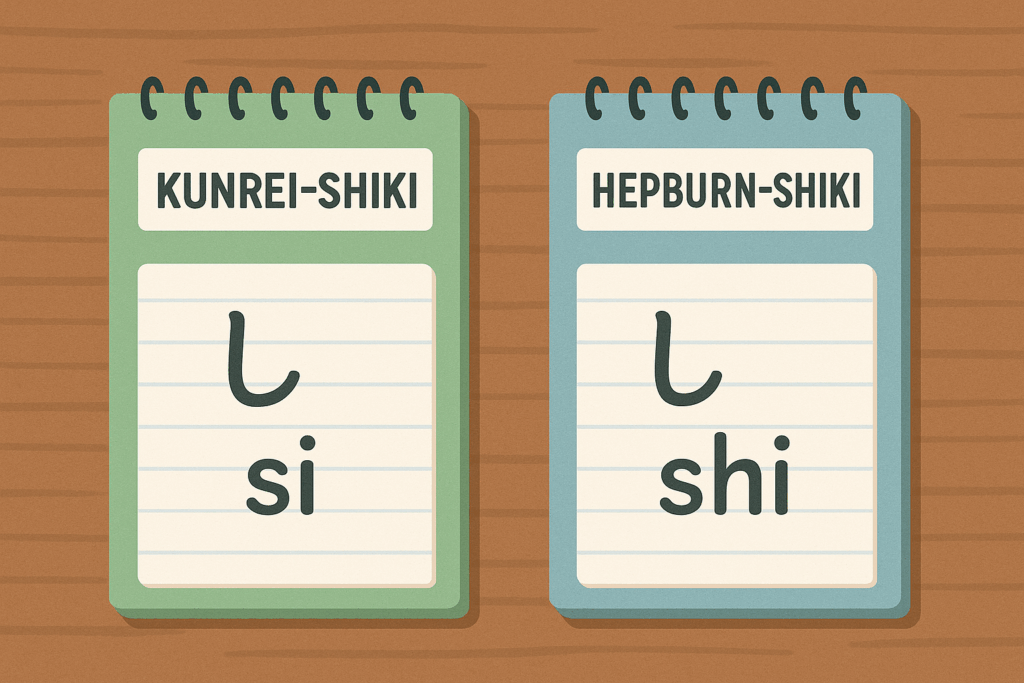

小学校で学ぶローマ字は2種類ある-訓令式・ヘボン式

ローマ字には主に2種類あります。

ひとつは「訓令式ローマ字」、もうひとつは「ヘボン式ローマ字」です。

- 訓令式:「し」=si、「ち」=ti

- ヘボン式:「し」=shi、「ち」=chi

このように、同じ日本語でもローマ字表記には複数のルールがあり、それを一度に理解するのは大人でも難しいものです。

現役英語講師はむ先生

現役英語講師はむ先生私もどっちがどっちか…

学年によって学ぶローマ字の書き方が変わる

小学校3年生では主に訓令式を学びますが、小学校5年生からはヘボン式の表記にも触れ始め、中学校や日常生活ではさらに頻繁に目にするようになります。

短期間の間に異なるルールを習うことになり、表記の違いに戸惑うのは自然なことです。

| 日本語 | し | ち | つ | ふ | じ | づ | しゃ | ちゃ | じゃ | は(助詞) | へ(助詞) |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 訓令式 | si | ti | tu | hu | zi | du | sya | tya | zya | ha | he |

| ヘボン式 | shi | chi | tsu | fu | ji | zu | sha | cha | ja | wa | e |

たとえば、3年生で「ち」を「ti」と習ったのに、5年生からは「chi」と書くことを求められます。

このようなギャップが混乱を引き起こすのです。

一般的に日本社会で使われているのはヘボン式

小学校ではまず訓令式を通じて「日本語をアルファベットで表すとはどういうことか」という基本的な概念を学ぶのが目的です。

一方で、日本社会では、一般的にヘボン式が用いられています。

上の写真の「おもろまち」という駅の名前も、Omoromachiとヘボン式で書かれていますね。

個人的には、小学生のうちに混乱したとしても、自然と社会で使われているヘボン式に慣れていくのではないかと思います。

大学英語講師はむ先生

大学英語講師はむ先生なんで小学生の間に両方学ばせるんでしょうね

小学校で学ぶローマ字と英語で混乱が起こるなら

子どもがローマ字と英語を混同して混乱しているようであれば、無理にどちらかに合わせようとするよりも、まず「違いを認識すること」に注力しましょう。

「これは英語っぽいけどローマ字だよ」など、声かけを丁寧にすることが効果的です。

また、保護者が「どちらも正しいが使い分けが必要」と理解しておくことで、子どもにとって安心感のある学習環境を作ることができます。

個人的には英語を優先させて学ぶ

英語の読み書きをある程度身につけてからローマ字を学ぶことで、混乱を減らすことができるという考え方もあります。

3年生から始まるローマ字学習ですが、国語の時間に2時間あるのみです。

2時間で身に付けることは困難でしょうが、英語を身に付けるには更に長い時間がかかります。

実際、英語の発音と綴りのルールを知っていれば、「ローマ字の特殊さ」がより理解しやすくなります。

個人的には、英語学習の優先順位を高めることで、ローマ字を英語と誤認するリスクも減らせるのではないかと思っています。

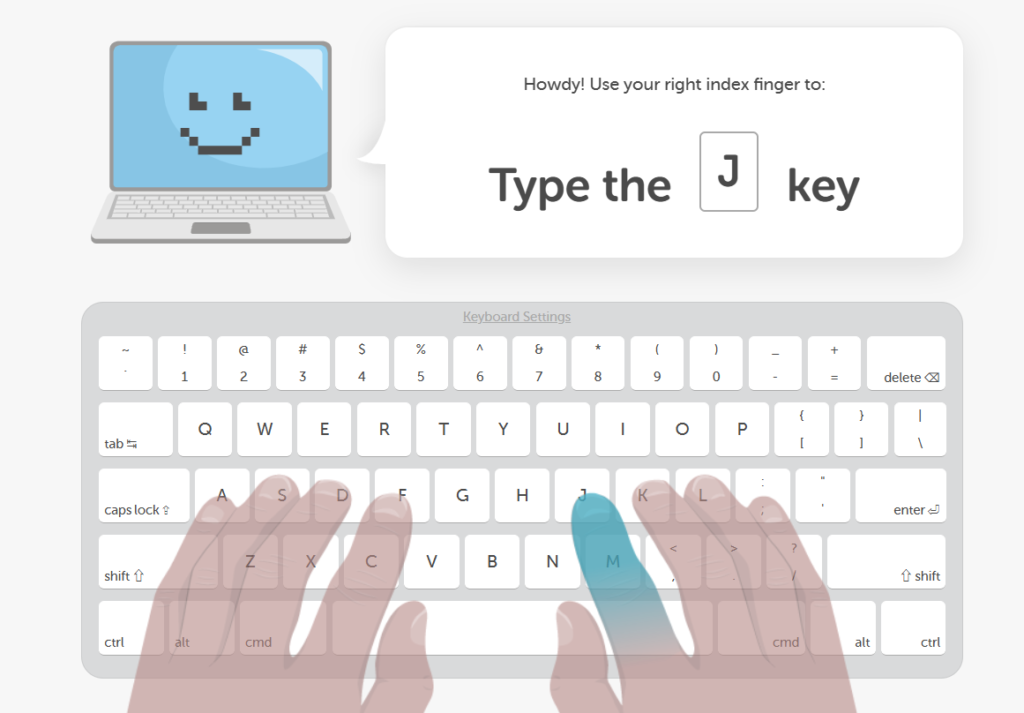

ローマ字はタイピングをしているうちに自然に身に付く:Typing landを活用

ローマ字は、学校での学習以外にも、パソコンやタブレットでのタイピングを通して自然に身についていきます。

「書いて覚える」だけでなく「使って覚える」ことで、実用的な力がついていくのです。

最近では、プログラミングやキーボード学習を通してアルファベット入力に慣れていく子どもも増えています。

タイピングの練習をしたいのであれば、Typing Land(タイピングランド)というアプリが無料で利用できます。

小学校でも導入されているもので、確かに使いやすくおすすめです!

基本的なタイピングだけでなく、言語設定を英語にすれば英語でのタイピングを、日本語にすればローマ字のタイピングを練習できます。

ローマ字を避けて練習したければ、英語設定にすると良いでしょう。

個人的には、パソコンを触っている間に自然と身につくローマ字であれば、焦って覚えさせる必要はないのではと考えています。

現役英語講師はむ先生

現役英語講師はむ先生わが家では英語設定にして、まずはタイピングのみを覚えてもらおうと思っています!

まとめ:ローマ字と英語の違いを明確に意識することが、混乱を防ぐ第一歩

- ローマ字は「日本語の音」をアルファベットで書く方法

- 英語は「英語の単語」をアルファベットで書く別の言語体系

- ローマ字と英語の違いを意識的に分けて教えることが大切

- 英語に先に触れておくと、ローマ字の仕組みがより理解しやすくなる

家庭でも、英語とローマ字は別物であることを丁寧に伝え、子どもの学びをサポートしていきましょう。

それぞれの特徴を知り、混乱しない学習環境を整えることが、子どもたちの言語習得にとって大きな助けになります。

参考にしていただければ幸いです!