英語の単語を見たときに、「dog(ドッグ)」を「ドグ」、「cat(キャット)」を「カト」などと読んでしまう――これは、多くの子どもたちに見られる現象です。

英語の文字に触れる機会が増える小学校低学年ごろから、こうした“ローマ字読み”のクセがついてしまうことがあります。

大学英語講師はむ先生

大学英語講師はむ先生はじめまして!

英語講師の「はむ先生(村上里実)」と申します。教歴は15年ほど。

現在、大学の非常勤講師として教えています。

なぜこのような読み方が起こるのでしょうか?

背景には、日本語の「ローマ字」と英語の違いをしっかり区別できていないことが関係しています。

この記事では、

「英語をローマ字読みしてしまう」原因とその対策について

保護者や教育関係者が知っておきたいポイントを詳しく解説します。

英語の読み方を正しく身につけるためのステップや、おすすめの学習法・教材もご紹介します!

英語をローマ字読みしてしまう原因

英語の単語をローマ字のように読んでしまう子どもは少なくありません。

また学校や家庭で英語に触れる中で、「アルファベットは読めるのに、単語になると読めない」という場面に直面することもあるでしょう。

この章では、子どもが英語をローマ字読みしてしまう原因を2つの視点から整理してご紹介します。

英語の読み方に慣れていくうえでどのようなつまずきがあるのかを理解し、より適切なサポートにつなげていきましょう。

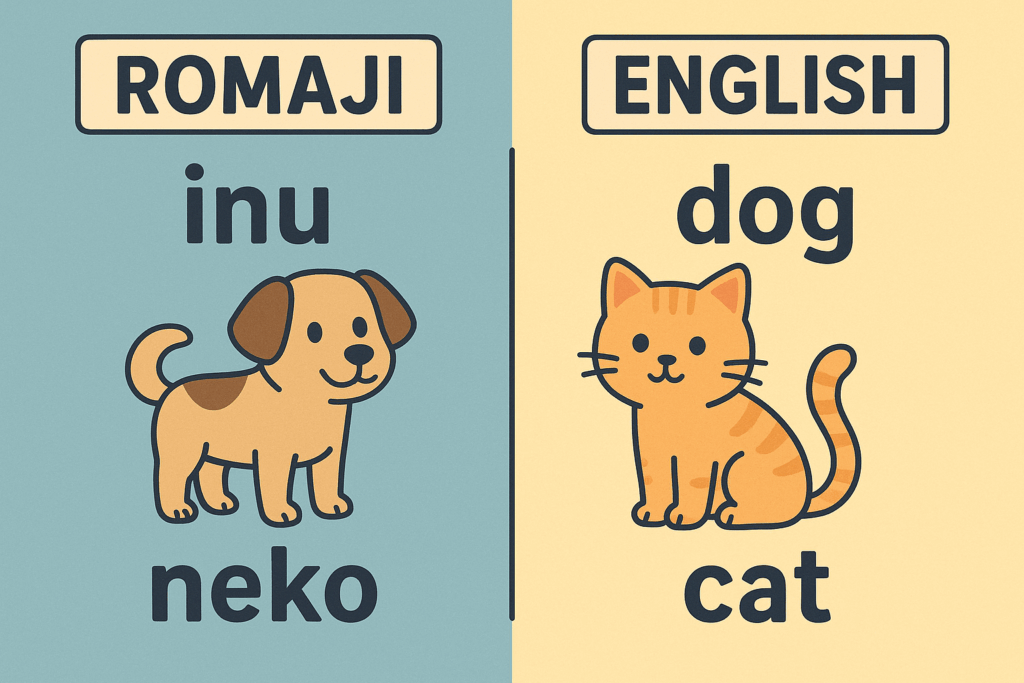

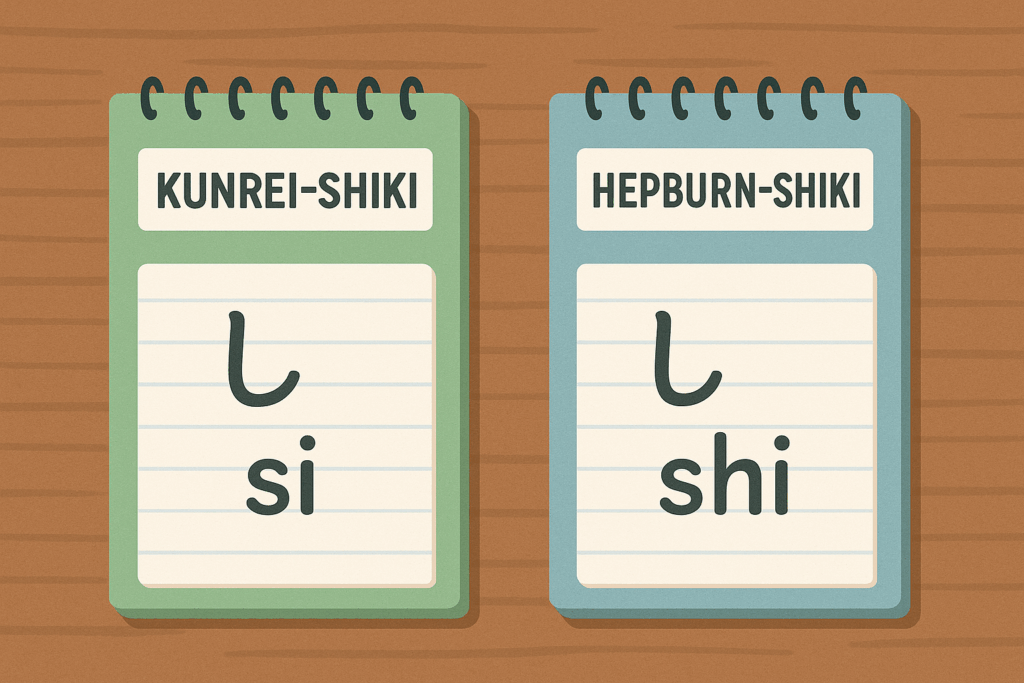

ローマ字は日本語であることを理解していない

そもそもローマ字とは「日本語をアルファベットで表す方法」であり、英語とはまったく異なる言語体系です。

英語には存在しない日本語特有の音を、アルファベットを使って表現したものです。

しかし、見た目にアルファベットを用いているため、英語の一種だと勘違いしてしまう子どもも少なくありません。

このような誤解から、子どもたちは「ローマ字=英語の読み方」と思い込んでしまい、次のような混乱が起きがちです。

- 「ten」を「テ・エ・ン」と読む

- 「cat」を「カ・ア・トゥ」と読む

- 「this」はローマ字として読めず、「ティー・エイチ・アイ・エス」とアルファベットを一つずつ読んでしまい、意味がわからなくなる

これは、ローマ字の読み方をそのまま英語にも当てはめようとすることによる弊害です。

ローマ字を先に学んでしまうと、アルファベットを見たときに日本語のローマ字読み(ア・イ・ウ・エ・オ)で読もうとするクセがついてしまい、英語本来の読み方が身につきにくくなります。

大学英語講師はむ先生

大学英語講師はむ先生私も昔、ローマ字を当てはめてスペルを覚えた記憶があります

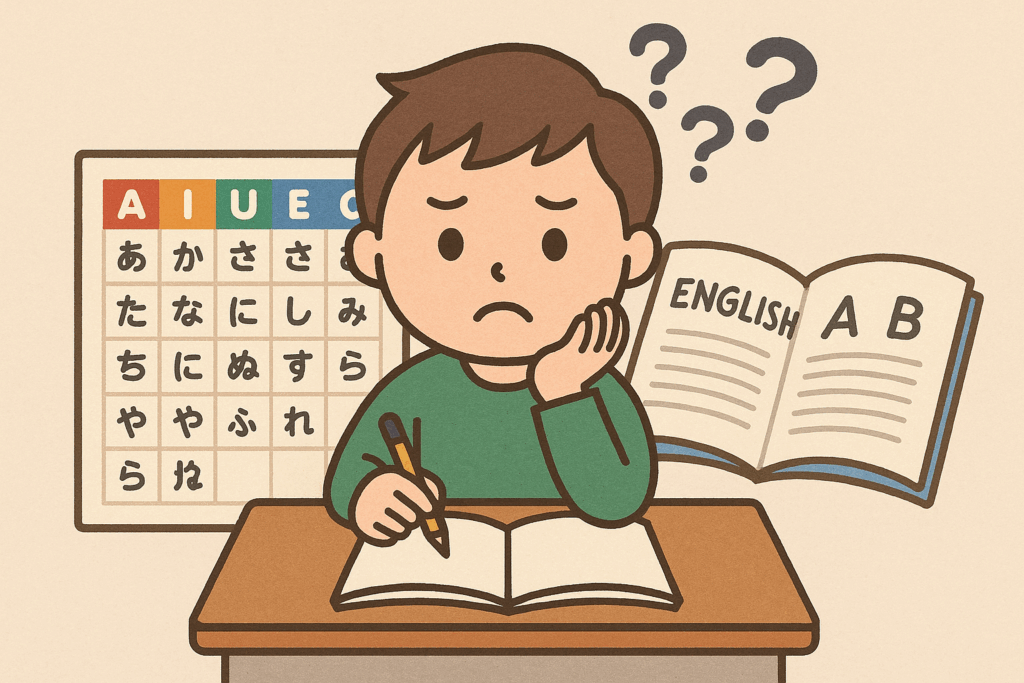

アルファベットの読み方をローマ字しか知らない

小学校の学習指導要領では、ローマ字は小学3年生で正式に導入されることになっています。

しかし近年では、小学2年生ごろからパソコンのタイピング学習が始まる学校も多く、それに伴ってローマ字が前倒しで扱われる傾向が見られます。

このような中で、子どもたちはアルファベットを「ア・イ・ウ・エ・オ」を基本とした日本語読み(ローマ字読み)で覚えてしまうケースがほとんどです。

その結果、英語の本来の読み方との違いに混乱が生じることがあります。

具体的には、以下のような読み方です。

| アルファベット | ローマ字読み | 英語読み(アルファベット名) | 英語の音(例と音) |

|---|---|---|---|

| A | ア | エイ(/eɪ/) | /æ/ (例:apple) |

| E | エ | イー(/iː/) | /ɛ/ (例:elephant) |

| I | イ | アイ(/aɪ/) | /ɪ/ (例:igloo) |

| U | ウ | ユー(/juː/) | /ʌ/ または /uː/(例:up, unicorn) |

| O | オ | オウ(/oʊ/) | /ɒ/ または /oʊ/(例:octopus, open) |

この違いに気づかずに育つと、英語の単語を見たときも、「I=イ」「E=エ」と読んでしまいます。

そのため、英語が読めない・読みにくいという状態になるのです。

現役英語講師はむ先生

現役英語講師はむ先生英語の読み方を教わらないのも、混乱の原因ですね

英語をローマ字読みしないために事前にできること

ローマ字読みのクセがついてしまう前に、家庭でできる予防策があります。

日本の学校教育では、英語よりも先にローマ字を習うため、知らず知らずのうちに「アルファベット=ローマ字読み」というイメージが定着してしまいます。

でも逆に言えば、

- 英語に早く出会わせること

- ローマ字の導入タイミングを工夫すること

で、その混乱を避けることもできるのです。

この章では、子どもの英語教育を考えるうえで意識したい「予防」のポイントを2つご紹介します。

ローマ字の導入を遅らせる

「えっ、小学校で習うのにローマ字を遅らせていいの?」と思うかもしれません。

でも大丈夫。ローマ字は一度ルールを覚えてしまえば、比較的短期間で習得可能です。

タイピングのために必要と言われますが、それも小学3〜4年生以降でも十分対応できます。

大学英語講師はむ先生

大学英語講師はむ先生息子も2年生からタイピングの導入がありましたが、タイピングは英語のタイピング設定にしています。

むしろ、英語とローマ字が混同しない時期に教えることが大切です。

英語の音の仕組みをある程度理解してからローマ字に触れることで、「これは英語、これは日本語」と、子ども自身が区別できるようになります。

英語の導入を早める

ローマ字を教える前に、英語を“音”としてたっぷり聞かせることが効果的です。

子どもにとって英語は、「文字から学ぶもの」ではなく、「音から身につけていく言語」です。

英語の読み方を学ぶうえでも、まずは音を聞いて意味がわかるという状態が土台になります。

たとえば:

- 英語の歌やチャンツを毎日聞く

- 絵本の読み聞かせを英語で行う

- ネイティブ音声のアニメや動画を見せる

こうした経験を日常的に重ねることで、子どもは英語を「ローマ字的に読む」のではなく、「英語は英語として読む・聞く」という感覚を自然に身につけていきます。

脱ローマ字読み!英語を英語として読むために

ローマ字読みのクセがついてしまっても、あきらめる必要はありません。

子どもが英語を「英語として」正しく読む力を身につけるには、ちょっとした工夫と継続的な取り組みが大切です。

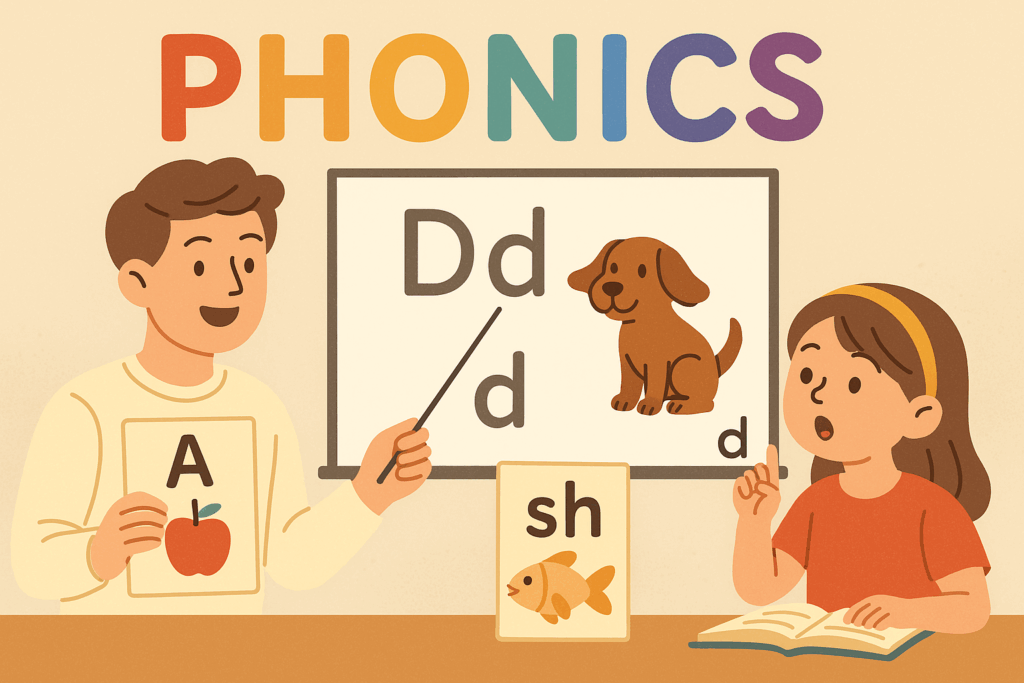

なかでも効果的なのが、英語圏の子どもたちが実際に学んでいる「フォニックス」です。

英語の音と文字の関係をしっかりと理解することで、英単語を正しく読めるようになります。

この章では、フォニックスの基本と学習効果についてご紹介します。

フォニックスを学び英語の読み方を知る

英語を英語らしく読めるようになるための第一歩が「フォニックス」です。

フォニックスとは、アルファベットと音の関係性を学ぶ方法で、英語圏の子どもたちも最初に習う読み書きの基礎です。

たとえば:

- Aは「エイ」ではなく、「ア」と読む(appleのa)

- Bは「ビー」ではなく、「ブ」と読む(batのb)

- Cは「スィー」ではなく、「ク」と読む(catのc)

フォニックスを学ぶことで、英語の規則でアルファベットと読むという感覚が身につき、ローマ字読みから自然と脱却できるようになります。

おすすめの教材一覧

英語を英語らしく読む力を育てるために、おうちで使えるおすすめの教材をいくつかご紹介します。

1. フォニックス教材:Jolly Phonics(ジョリーフォニックス)

イギリスの小学校でも使われている人気教材。歌やジェスチャーを通して楽しく学べるため、幼児や小学校低学年にも最適です。YouTubeで視聴可能な公式チャンネルもあります。

【YouTube公式】Jolly Phonicsを見る >>

2. アプリ:AGO

フォニックスの音と文字の関係を、タップ操作で体験的に学べる無料アプリ(有料版あり)。遊びながら英語の“音と文字”のつながりを身につけられます。遊びながら取り組めるカードゲームもあります。

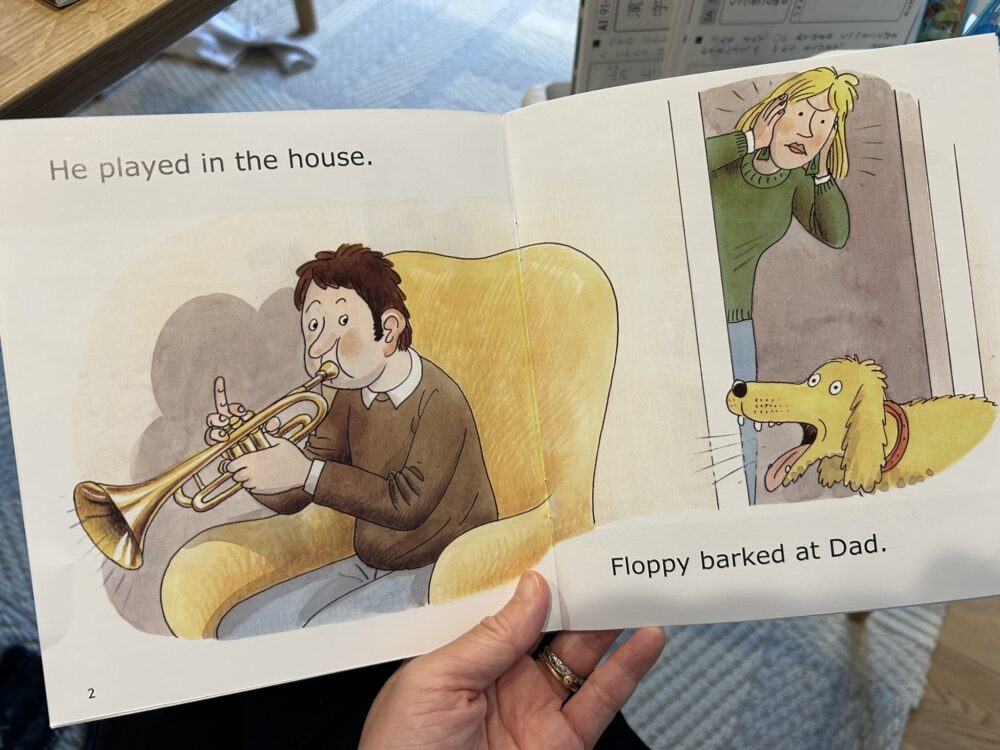

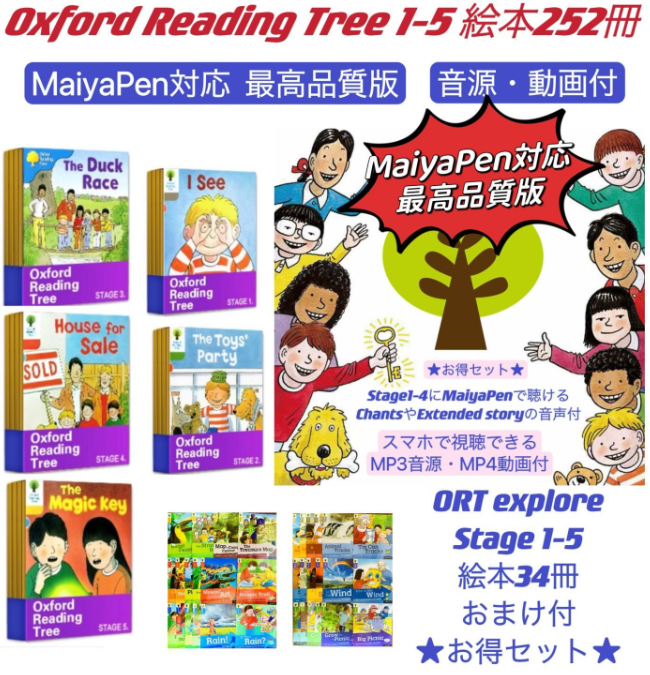

3. おうち英語の定番:ORT(Oxford Reading Tree)

イギリスの小学校で広く使われているリーディング教材。語数が少なく、段階的に読める構成で、英語をローマ字読みせず、「音から意味へ」つなげる練習がしやすいシリーズです。

個人的にはタッチペン付きの教材がおすすめです。

スマホ音源付き|ORT1-5セットを見る >>

数量限定|ORT1-2お試しセットを見る >>

ORT1-13フルセットを見る >>

大学英語講師はむ先生

大学英語講師はむ先生我が家が頻繁に利用しているショップです。

まとめ|英語をローマ字読みしてしまう場合に、親ができること

小学生になると、英語とローマ字の両方に触れる機会が増えてきます。

そのなかで「英語の単語をローマ字のように読んでしまう」ということは、実はよくある自然なつまずきです。

でも、英語とローマ字はまったく別のルールで成り立っていることを、子ども自身が少しずつ理解できるようになれば大丈夫です。

保護者としてできることは、大きく3つあります。

- 1つ目:英語の音にたっぷりふれさせる

- 英語は「文字」よりも「音」から身につく言語です。歌やチャンツ、絵本の読み聞かせなど、楽しく音に触れる機会を増やしてみましょう。

- 2つ目:フォニックスを通して英語の読み方を伝える

- ローマ字とはちがう、英語ならではの音と文字の関係を学ぶことで、英語を英語として読む力が育っていきます。

- 3つ目:ローマ字の導入を急がない

- タイピングなどで必要になる場面もありますが、英語の音にしっかりなじんでからでも十分間に合います。

ローマ字読みをしてしまっても、「間違っている!」とすぐに直そうとする必要はありません。

あわてず、怒らず、英語を「耳で楽しむこと」から始めていけば、英語力が高まるにつれ、子どもは自然と正しい読み方に近づいていきます。

お子さんのペースを大切にしながら、親としてできるサポートを少しずつ積み重ねていきましょう。

参考にしていただければ幸いです!