子供が英語に対してやる気を見せないときは、どうしたら良いのでしょうか。

お子さんの年齢や状況はさまざまかと思いますが、成果を出しやすくするためにも、何とか意欲的に取り組んで欲しいと感じることでしょう。

大学英語講師はむ先生

大学英語講師はむ先生はじめまして!

英語講師の「はむ先生」と申します。教歴は15年ほど。

現在、大学の非常勤講師として働いています。

振り返ってみると、私自身がかつて学習全般にやる気を見いだせない子供だったこともあり、自分の専門分野を教育心理学と英語学習をあわせもった領域である「英語学習動機づけ(L2 motivation)」にしたように思います。

英語学習の動機づけに関しては以前より調査がされてきているので、親御さんが日常生活で活用できるコツも多く分かってきています。

この記事では、

- 年齢によって変わる対応

- 見守る親の心構え

- 活用できる英語教材や英会話スクール

について書いていきたいと思います!

英語のやる気がない|子供の年齢で対策を考える

小学校から英語授業が開始されたこともあり、子供の英語学習はより早くから始められる傾向が見られます。

これはお子さんのやる気が高まったのではなく、子育てをしている親御さんの英語学習に対する熱量が高くなった結果だと言えるでしょう。

子供の将来を考え、英語を取り組んで欲しいのに、子供本人のやる気はどこへやら。

子供の意欲を高めるために親御さんができる対応を考えてみたいと思います。

大学英語講師はむ先生

大学英語講師はむ先生年齢別に見ていきます!

幼児の学びは遊び|親御さんは情報取集に徹する

乳児期から幼児期のお子さんをお持ちの親御さんは、子供にやる気になって欲しいという発想を変える必要があります。

幼児期までの子ども達が言葉を身に付ける方法は、大人の様に意識して勉強するものではなく、日常生活の中で英語に触れることによって自然に身に付くものだからです。

母語である日本語の発達と同じだと考えれば良いのです。

日本語であれば親御さんが毎日話をしたり、学校でお友達や先生の話を聞いたり、テレビや歌を聞くこともあるでしょう。

その生活の一部を英語にして、英語に触れる時間を毎日コツコツ積み重ねていきます。

私自身を含め、ネイティブ同等の英語を話すことはほとんどの親御さんには無理ですので、学習教材や英語アニメ・動画などを活用します。

子供は好きで楽しい思うことであれば大人以上の集中力を発揮し、新しい知識をどんどん吸収していきます。

一方、子供が興味を示さないもの、楽しいと思えないものから、何かを学ぶということは無いと言えます。

このような行動の原動力は専門用語で内発的動機づけと言われていて、最も強いやる気の原動力になることで知られています。

幼児期の子供のやる気

本人が楽しいと思うことが行動の原動力(内発的動機づけ)

- 親が無理に英語自体を学ぶことを楽しいと感じさせることは困難

- 本人が大好きなものと英語を関連させる方法を考えることがポイント

子供が楽しいと感じることが大切というと、楽しい雰囲気や環境を作ることを想像される方もいるかもしれませんが、作られた楽しさには限界があるように思います。

子供の楽しいを英語に関連させるコツは、大切なのは本人が大好きなもの(大好きになりそうなもの)と英語を絡めることです。

4歳の息子の場合はPeppa Pig(イギリスの幼児向けアニメ)でした。

息子がこのアニメを知り、放っておいたらずっと見ているんじゃないかと思えるほど大好きになってからの、英語力の伸びは驚くものがありました。

子供は自分の興味のある情報がどこにあるのかを知りません。

その点を親がサポートしてあげることで、無理のない、楽しい英語遊びができるのではないかと思います。

小学生も遊びが中心|学校の勉強はうまく利用する

小学生も幼児と基本的には変わず、最も効率よく知識を身に付ける状態はその行動をすること自体が楽しいと思えたときです。

つまり、内発動機づけによって自然に英語が身に付いている状態を指します。

楽しいと感じるアニメを没頭してみていたら、新しい言葉や表現がどんどん増えていくなどが代表的です。

現役英語講師はむ先生

現役英語講師はむ先生子供の英語習得はお勉強の必要はまずありません!

一方、幼児期と学童期には違いがあり、学校で試験があり評価されるようになるということです。

否が応でも、外部からの評価は英語学習のやる気に影響を与えることで知られており、専門用語では外発的動機づけと呼ばれています。

学童期の子供のやる気

何か他の利益を得ることが行動の原動力(外発的動機づけ)

- 学童期には、子供の精神的な成長と環境の変化によって、内発的動機づけだけでなく、外発的動機づけも行動の原動力になり得る

- 試験で良い点を取りたい

- 親に褒められたいから頑張る

- 試験で悪い点を取れない、怒られるというプレッシャー

このような、何かを得たい・避けたいという気持ちから生まれる原動力もやる気につながります。

内発的動機づけより弱いとされる外発的動機づけですが、決して悪いものではありません。

大学英語講師はむ先生

大学英語講師はむ先生楽しくないけれど良い点が取りたい(外発的動機づけ)から始めた英語学習が、成果がでることによって、英語って楽しいかも(内発的動機づけ)という気持ちを持つようになることもあります。

楽しいというだけの行動は、楽しくなくなればやめてしまいます。

理論的には、

- 楽しいから・好きだから(内発的動機づけ)

- 英語を学ぶことで得られるメリットのため(外発的動機づけ)

という、どちらも英語学習の原動力となっていることが望ましいとされています。

中学生以降は将来の自己像も動機となる

中学生以降にもなれば、精神的にも大人に近づき、自分の将来に目を向けることも学習動機となります。

将来英語が話せたらカッコいいな、海外旅行にたくさん行きたいな、サラリーマンになるのに英語はいるのかな、パティシエになりたい。

英語を使っている将来の姿を想像することは、英語を学習する動機付けになることが分かっています。

中学生以降の子供のやる気

理想自己(ideal self):将来なりたい自分の姿

義務自己(ought to self):将来ならなければならない自分の姿

- 自分の将来像に英語を使う姿を描くことは、英語学習の原動力となる

- その姿は具体的である方がより強い動機づけとなる

現役英語講師はむ先生

現役英語講師はむ先生こんな風になりたいと憧れられる人との出会いも1つです!

社会的な状況などから、将来の自分は英語を身に付けなければらならない(義務自己)と感じることも、同じく英語学習を促進させる動機になることが分かっています。

英語が自分の将来に必要だと感じるほどに、人はそちらに向かって動こうとします。

今の世の中では、どの分野にいても英語ができて損はしないと思いますので、子供の興味のある分野で「具体的に英語がどのように使われるか」を見せられると良い刺激になると感じます。

子供のやる気がない|親が知っておきたい英語の話

子供が英語を身に付けていく上で、知っておきたい第二言語習得の知識をお伝えします。

正しい情報を得ることは、焦ることなく余裕をもって子供をサポートできるということです。

長い英語習得の道のりを支える親御さんの心構えとして読んで頂ければと思います。

大学英語講師はむ先生

大学英語講師はむ先生我が家もまだ道半ばです!

英語を身に付けるには長い時間が必要

外国語を身に付けるのに必要な学習時間は、言語距離といって、母語と身に付けたい外国語がどのくらい似ているかによって決まります。

日本人が英語を身に付けるのに必要な学習時間は2500~4000時間だということが明らかになっています。

語学センスの高い人で2500時間、そうでない場合は4000時間で、スタートラインに立つことができます。

小学校3年生から高校3年生までの10年間(週4回)の合計授業時間数は約1200時間ですから、学校教育だけでは全く足りていないことが分かります。

覚えておきたい第二言語習得の常識

長い時間を要する英語学習ですが、

「能力に関係なく誰でも身に付けられる」のが凄いところ!

おうち英語を始めたけれど、全く英語が身に付かないなどと焦る必要はありません。

そもそも数年で言葉を身に付けられるものではないのです。

赤ちゃんが日本語を習得するときのように、じっくりと時間をかけて外国語(英語)も身に付いていきます。

英語が身に付くかは環境次第

第二言語習得の研究で明らかになっているのは、英語を身に付ける過程における順序や学習方法など、誰にでも共通する基本的な原理です。

つまり、細かなことは個々の子供によってことなりますが、共通する英語の正しい学び方というのは明らかになっています。

覚えておきたい第二言語習得の常識

言葉の習得は「耳から」聞くこと。

大量の言葉のインプットをなしに、言語が習得されることはありません。

言語習得に必要な絶対条件は、言葉を耳から大量に聞くことです。

英語をたくさん聞くことなしに、英語を身に付けられることはありません。

現役英語講師はむ先生

現役英語講師はむ先生特に英語を聞かずに話せるようになることは難しいです。

長時間勉強してきたはずの日本人が英語が身に付いていないのは、教科書を開いて勉強してきたことも大きいと思います。

子供の英語学習は、親が持っている英語学習の固定概念に縛られずに進めていくことが必要です。

映画・アニメ・動画・音声付き絵本などを利用して、耳から聞く英語学習(遊び)を中心に英語を身に付けていく必要があります。

バイリンガルは世界中で数パーセント

インスタグラムなどのSMSを見ると、バイリンガル育児などの言葉を見かけることがあるのではないでしょうか。

バイリンガルというのは年齢相応レベルの言葉を2言語で操れる人のことを指します。

しかし、第二言語習得のバイリンガル研究では、バイリンガルはほとんど存在しないという認識が一般的です。

それほどに、年齢相応レベルの言葉を2つもつことは非常に難しいのです。

覚えておきたい第二言語習得の常識

英語学習に手遅れのタイミングはありません。

- 他人と比較する必要はなく、子供の英語学習は何歳からでも始められます

- 今英語を勉強していなくても大丈夫!

多くの日本人が勘違いしているのは、赤ちゃんから外国語に触れさせればバイリンガルになれると思っていることです。

逆に、0歳児は生涯使っていく大切な母語を習得する時期ですから、そこで習得する外国語は、母語習得と両立させながら成り立っていることを自覚して取り組む必要があります。

海外留学をしたり、英語で仕事をしたりするレベルの英語は、何歳からでも身に付けることが可能です。

それには英語学習を下支えする高い日本語能力が必須であることは覚えておきたい点です。

大学英語講師はむ先生

大学英語講師はむ先生私も英語学習は中学生からです。

子供の英語へのやる気がない|声がけを工夫する

学校で英語を教えていると実感するのですが、子供をやる気にする言葉がけというのはとても重要です。

教師からの一言で、やる気になったり、やる気を失ったりするものです。

わが子に対する言葉がけも同様に大切な訳ですが、関係が近い自分の子供ほど難しいものはないとも感じます。

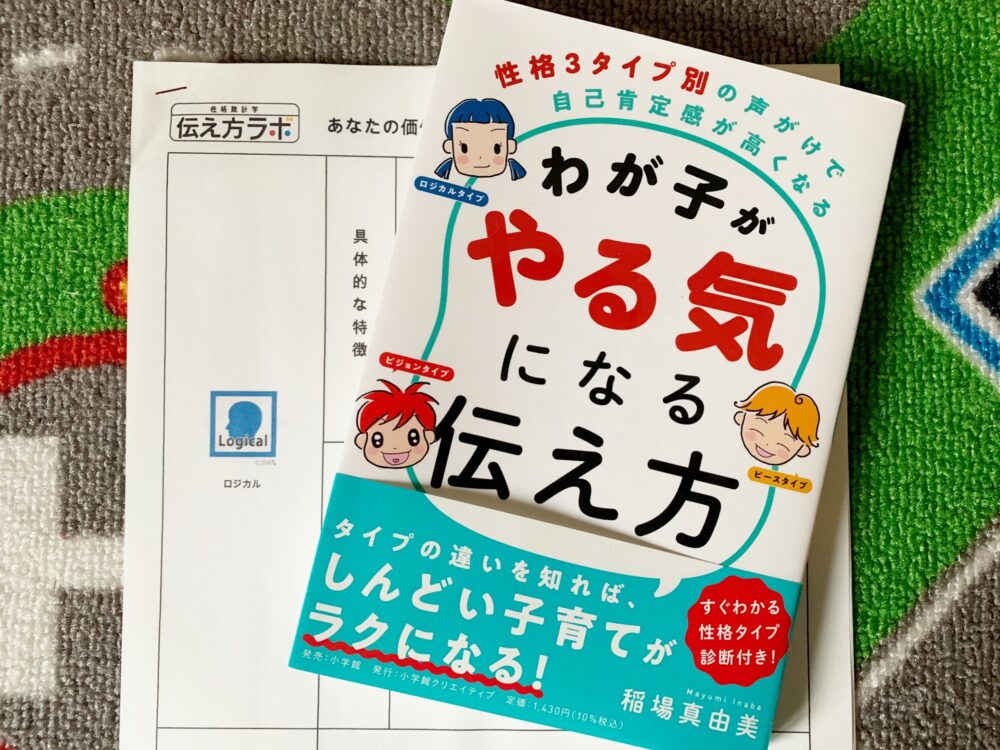

先日、面白い視点で書かれていた図書『わが子がやる気になる伝え方』に出合ったので、ご紹介したいと思います。

大学英語講師はむ先生

大学英語講師はむ先生人間は自分を中心に考えがちです。

自分が言われて嬉しいことは、他人も嬉しいだろうと考えますが、そうではないことを改めて教えてくれた良書でした!

性格タイプの違いによって「言葉の受け取り方」が変わる

本書『わが子がやる気になる伝え方』では、性格統計学に基づき「物事の受け止め方の違い」から、性格タイプを3つに分けています。

現役英語講師はむ先生

現役英語講師はむ先生簡単な質問が載っていて、それに答えることでタイプが分かります。

ロジカル・ピース・ビジョンと、性格タイプ別に

- 心動かされる響く言葉

- 言ってはいけないタブー

が違うことが解説されており、具体例がふんだんに載っています。

子供に伝えたいことがうまく伝わらないというのは、親と子の性格タイプの違いによって引き起こるとされています。

親は一生懸命励ましているつもりなのに、子供がやる気にならない。

逆にやる気をなくす、伝わらないということは、よくあることだと感じます。

本書では、人の物事に対する捉え方の違いが親子で違う点、親子で性格タイプが異なる場合の注意点が客観的に書かれています。

3タイプを基準にして、わが子はどの性格タイプだろうかと改めて考え直すだけでも、普段の言葉がけに注意を向けられるきっかけになるのではと思います。

全紙カラーで、1時間もあれば読める本ですので、日々忙しく本を読んでいる時間のない子育て世代の方にもぴったりの読み物です。